ところが、その後ロシア軍の軍事介入がはじまり、ヨーロッパ諸国の非難が高まるにつれて、詩人の態度は変化してきた。そうしてワルシャワ占領を目前に控えた一八三一年八月中旬、彼は皇帝村で詩『ロシアを中傷する者たちに』を書いたのである。この出来の悪い詩のなかで、詩人はロシア軍のポーランド侵入をはっきりとこう正当化する。「これはスラヴ民族同士の争いだ、内輪の、昔からの、運命が認めた争い。君たち〈西ヨーロッパ諸国〉の解決できる問題ではない」と。また彼はこうも歌う。「君たちがわれわれを憎むのは、われわれがあのナポレオンを奈落の底に突き落とし、われわれの血をもって君たちヨーロッパの自由と名誉と平和をあがなったその返礼なのか」、「〈ヨーロッパの〉弁士どもよ、それならば君らの敵意に燃えた息子たちを、われわれに対して繰り出して来るがいい、ロシアの広大な野原には死に場所はいくらでもある」(要約)と。

これが誰の詩かという詮索はさておいて、ほぼ二世紀前の「侵攻正当化」の論理が、いま現在のものとしても通用してしまうことに驚く。

いや、驚くことは何もないのか。侵攻の前段階には、疫病禍があった。

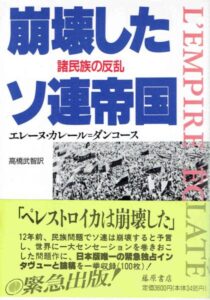

エレーヌ・カレール・ダンコース 『崩壊した帝国―ソ連における諸民族の反乱』は、手放してしまった書籍だが、また読み返す必要がある。